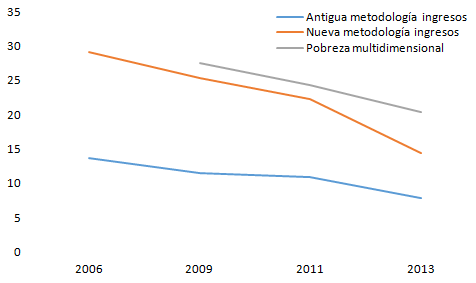

El hecho que los resultados de la última CASEN hayan presentado tres cifras ‘oficiales’ de pobreza (7,7% usando pobreza de ingresos ‘tradicional’, 14,4% usando pobreza de ingresos medida con nueva metodología y canasta, 20,4% usando pobreza multidimensional) debiera, espero, tener una consecuencia: La de eliminar el fetichismo de ‘la’ cifra de pobreza. Como casi cualquier fenómeno que no es fácil de medir, hay variadas alternativas de medición -cada una con sus fortalezas, problemas y usos.

De hecho, en otros aspectos de la vida social se está más acostumbrado a tener varias cifras al mismo tiempo. Están las conocidas M1 a M6 para medir masa monetaria, para medir desempleo el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos también usa U1 a U6 (link aquí). En el caso de pobreza tener una cifra para medir pobreza de ingresos y otra para medir pobreza multidimensional parece razonable, dado que ambos se refieren a aspectos que son diferentes en la realidad (y por lo tanto que no quedan cubiertos al mismo tiempo con ninguna cifra particular).

De las distintas cifras presentadas

Dicho lo anterior, procedamos entonces (en base al documento del MDS) a realizar algunas observaciones sobre las modificaciones.

La cifra tradicional, como ya ha quedado claro en la discusión pública, es distinta a lo que se había dicho anteriormente por parte del MDS el 2011 y el 2013. La raíz de ese asunto, que también fue discutida en su época, dice relación con una modificación que realizó la CEPAL a la medición de pobreza en América Latina en esos años, que fue producto a su vez del comportamiento de inflación. CEPAL decidió diferenciar la cifra de inflación de alimentos de la cifra de inflación de otros bienes al calcular el valor de las respectivas canastas, porque en esos años se observó un aumento importante del precio de los alimentos, que fue mayor al obtenido en otros bienes. Por lo tanto, simplemente multiplicar por dos no parecía adecuado. Este año, el MDS decidió usar ese tipo de correcciones de la CEPAL. En principio, ese tipo de correcciones parece razonable, pero el criterio se podría aplicar retroactivamente en todo caso (no debe ser la primera vez que la inflación de alimentos y de otros bienes es muy diferente); y genera otra serie de consideraciones que veremos más adelante.

La nueva cifra de pobreza de ingresos no es sólo una adecuación de canasta. Algo que, por cierto, venía siendo pedido por muchos años dado que en realidad la canasta usada (basada en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1987) ya no tenía sentido. El ejemplo más usado era del de aceite en bolsa, cuya variación ya no dice mucho de lo que pasa con las familias en Chile. Durante mucho tiempo se defendió su continuidad por el tema de comparación, pero eso dependía -finalmente- de que sólo se usara una cifra. La decisión de usar más de una cifra elimina ese problema: Si queremos comparar ‘lo mismo’ podemos usar esa cifra hacia atrás, si queremos una cifra que mejor dé cuente de las realidades de consumo actual tenemos otra cifra.

Pero como ya se dijo no es sólo una adecuación de canasta. Se usan medidas de equivalencia, para dar cuenta del hecho que existen ciertas ‘economías de escala’ (un hogar de dos personas no necesita doblar su gasto en relación a un hogar de una persona para alcanzar el mismo estándar de vida). Se amplía el valor de vivienda inputada (el ahorro que implica que no pagas arriendo cuando eres propietario), a viviendas cedidas por ejemplo (que también tienen ese ahorro aun cuando no sean propietarios). Finalmente, no se ajusta a cuentas nacionales -como se hacía con anterioridad. Esto sigue la práctica de los países de la OCDE pero a decir verdad a mi personalmente me produce algo de resquemor: Los datos auto-reportados de ingreso, que son los que usa la CASEN, por más cuidadoso que sea en el cuestionario, siempre tienen problemas de validez y confiabilidad. En todo caso, en general son cambios que seguían las recomendaciones de las múltiples instancias para discutir posibles cambios de la CASEN.

Finalmente, tenemos pobreza multidimensional que incluye además otras dimensiones que afectan el bienestar, aparte del ingreso. A saber: Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda. También esto era algo que se venía discutiendo desde hace tiempo. No sé si me convence la aplicación específica realizada (darle la misma importancia a todos no deja de ser un juicio por más que parezca ‘imparcial’). Pero bueno, ya tener un dato de este tipo es relevante.

De los resultados de las distintas cifras

Ahora bien, los resultados siguen todos la misma tendencia no importando la medida de pobreza que se use. Sea cual sea la forma de medir se observa una importante disminución a lo largo de los años en cuestión. Las diferentes formas de medir producen importantes diferencias en la magnitud de la pobreza (se doble o casi triplica el nivel) pero en todos los casos sigue la misma tendencia a lo largo del tiempo.

Evolución de Pobreza en Chile 2006-2013 (fuente: MDS)

La robustez de los resultados hace que, entonces, uno se pueda sentir más o menos confiado de las conclusiones: Efectivamente ha disminuido la pobreza en los últimos 8 años (siguiendo la tendencia general). Cuando aparecen las cifras de pobreza casi siempre se genera una discusión sobre la medición como tal -que la pobreza está mal medida y todo eso. El caso es que el mero hecho de producir un abanico de formas de medición nos muestra que, sí la condición de pobreza depende de cómo se la mida, pero hay ciertos hechos que son robustos a esas modificaciones.

Del hecho de medir pobreza.

Por cierto, las formas de medir pobreza no se reducen a lo que se ha presentado con la CASEN 2013. Las hay desde las muy básicas (la de 1 dólar por día por ejemplo) hasta algunas que son más exigentes (pobreza relativa por ejemplo) que las usadas por el MDS. Lo cual lleva, indefectiblemente, a preguntarse, ¿qué implica medir pobreza?

Un tema que creo crucial es darse cuenta que, al final, se es pobre en relación a algún estándar. Lo cual es obvio pero lo inmediatamente relevante es observar que ese estándar es, en última instancia, casi siempre relativo: está asociado al nivel de vida que permite insertarse en la propia sociedad sin demasiados problemas. Esa es la razón por la cual a una persona pobre en la actualidad no tiene sentido decirle que tiene un nivel de vida más alto que el de buena parte de la humanidad a lo largo de la historia, el tema es que en relación con su sociedad su estándar de vida no le permite hacer cosas que para su sociedad son normales.

La medición de pobreza por ingresos que durante mucho tiempo ha sido tratada como una medida absoluta de pobreza (y es parte de la razón para la resistencia en relación al cambio de canasta) es también finalmente una medición que implica un estándar relativo: Pobre es quién debe gastar un 50% de su ingreso en alimentos (la línea de pobreza es un ingreso 2 veces el de la canasta básica de alimentos). Esa es una situación que para toda la población Chile tenía hasta hace un poco más de 30 años. Ahora bien, en Chile en la III EPF (1976-1977) para toda la población de Chile el gasto en alimentos representaba un 41,9% (y sólo en el quintil IV estaba bajo el 50%, ver link aquí). Uno podría plantear que usando el mismo criterio el nivel de pobreza estaba cerca del 60% de la población, y quizás el criterio se podría discutir. Por otro lado, en la medida en que la mayoría de la población supera ese estándar, lo que se considera pobre también varíe, y el porcentaje de ingreso ‘disponible’ -descontando no sólo alimentación, sino otros gastos- supere cierto umbral.

El caso es que no importa qué tipo de medición se haga, ella depende de ciertos juicios de estándar de vida, de lo que se considera aceptable. Y esos son juicios que, inescapablemente, varían a lo largo del tiempo. Lo cual implica, a final de cuentas, que también deban hacerlo las formas de medir el fenómeno: Cuando la realidad cambia, también debe hacerlo la forma de medirla.

.

.